Quando penso alla visita allo studio di Inés Fontenla, nel cuore della vecchia Roma, che ho fatto qualche mese fa, non può non venirmi alla mente una lettura in questo momento particolarmente alla moda: I diari della motocicletta di Ernesto Che Guevara.

Questo perché all’interno del cammino del grande rivoluzionario quelle sono pagine particolari: di un momento squisitamente giovanile, con un taglio più sociale che politico. Dove gli accenni al futuro sono vaghi.

I lavori di Fontenla dell’ultimo periodo sono di matrice sociale nonostante i forti rimandi autobiografici.

E anche nelle sue ricerche, come nei diari del Che, e questo è il motivo principale di memento, è l’esperienza dello spostamento e dunque del mutamento con quella forza e quello struggimento che sono della cultura sudamericana e ancor prima ispanoportoghese.

Qui e là è l’esperienza del viaggio come cambiamento profondo che ha come punto di partenza la complessa e sfaccettata Argentina.

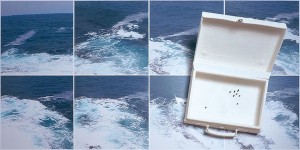

Uno dei due lavori di Fontenla di cui ci si occupa in questo testo è un’installazione di valige, intitolata “Derive e approdi”. Microcosmo personale di Inés, ma anche macrocosmo esistenziale dell’uomo.

Uso delle valige che ha precedenti illustri: dalle avanguardie a Fabio Mauri ai più recenti Peter Greenaway o Zoe Leonard, giusto per ricordarne alcuni.

In queste valige è una situazione del tutto particolare. C’è la storia di una donna allontanatasi dal suo paese natale per un’innata voglia di sfuggire alla sua ombra, ai suoi ricordi che arriva nel vecchio continente: prima in Spagna, terra di parte dei suoi avi e quindi in Italia.

Alcune valige sono aperte, altre chiuse. Alcune sospese nello spazio come a una forca esistenziale.

In una sono frasi scritte in diverse lingue: italiano certo, ma anche spagnolo, inglese.

Potrebbe essere la valigia di un emigrante, quello che è straniero all’estero, ma anche a casa sua.

Per terra è un’altra valigia, contiene coppe rotte. Sono le cose belle, le vittorie, finite male. In realtà l’unica certezza dell’uomo è proprio la fine delle cose, anche di quelle belle, forse anche dell’arte.

Prima o poi la morte arriva, per tutti.

Sopra un’altra valigia, come una spada di Damocle, pende un coltello. Un dramma. L’atmosfera cruenta è quella del tango: fuoco, passione, amore, sesso, politica. Dove perseguitati e carnefici convivono senza possibilità di fuga.

La valigia è aperta: consente di guardare dentro, di frugare con lo sguardo, di gettare un accenno con la coda dell’occhio tra le fessure. Una sorta di dichiarazione.

Voltaire scriveva: “I miei libri sono come le castagne. Più si arrostiscono e più si vendono”. È nella storia dell’uomo l’orrenda abitudine di bruciare i libri per cercare di cancellare. Gli uomini hanno curiosamente paura della parola scritta. I roghi dei nazisti non sono che un esempio, feroce, crudele, della distruzione della conoscenza. Molti altri ce ne sarebbero. Si tratta dell’annullamento della memoria, delle tracce.

Non è casuale che Fontenla giunga da una famiglia impegnata nell’editoria. È come il tentativo di annullamento della propria storia individuale. Le pagine del libro bruciato nella valigia sono quelle de Le memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. Adriano è un imperatore nato in Spagna: il luogo natio, talvolta, è solo anagrafico. Ancora una volta mi torna in mente il concetto di “Panamerica” di Che Guevara. Qual è il luogo di Inés? L’Italia? L’Argentina? L’Europa? L’America? Il luogo delle radici, dei rimandi culturali e non solo?

Qui l’arte, a maggior ragione, assurge, a strumento sociale, etico, ben al di là dell’autoreferenzialità. Il discorso è molto più ampio. Si estende, si amplia, va a toccare anche gli altrui territori.

Anche in passato Fontenla ha lavorato sulle mappe, sulle carte geografiche con un certo bisogno di ritrovarsi.

Lo spostamento è il muoversi, il volare. All’interno di una valigia sono ali d’angelo bruciacchiate. Sono le ali per il volo fisico, ma anche mentale. Lo spostamento, il progetto, il sogno che è dell’artista e degli uomini in generale.

O almeno dovrebbe essere. I tempi nostri non sono di sogni. Sono piuttosto di disillusioni, di utopie infrante. O meglio il nostro, come già altri tempi di decadenza, si pensi all’autunno del Medioevo, così Huizinga, è tempo del gioco. Prova generale dell’esistenza. Giocano, come sempre, però, anche i cosiddetti “grandi” della terra, mettendo a repentaglio la vita altrui.

In un’altra valigia sono i giocattoli, anch’essi bruciati, fantasmi di un’infanzia dolorosa. Sono le ceneri di ciò che è già morto della nostra esistenza. Che, tuttavia, continuiamo a portarci appresso pesante come una valigia di piombo. Una valigia che ci perseguita e che vorremmo dimenticare nel baule di un taxi, sul bagagliaio di un treno.

Le ali bruciate, quelle del progetto infranto, sono strettamente collegate con il tempio bruciato di un’altra valigia. L’impossibilità di costruire un edificio, un tempio che duri per l’eternità.

Quindi è la valigia degli emisferi. Quella dove sono contenuti gli elementi opposti che trovano sede in noi: raziocinio, emozione, bontà, cattiveria. È l’incertezza che ci impedisce di volare. Pesante come il marmo polverizzato di un’altra valigia. In una sorta di “Memento mori”, che qui diviene invito alla tolleranza, alla sopportazione, ma anche all’esistenza, il più possibile liberi dai vincoli della nostra biografia, ma anche dell’ignoranza, della diffidenza verso gli altri.

Accanto alla pesantezza delle valige, come un hardware di memoria calviniana, è la leggerezza del software della tecnologia: un video, intitolato: “Potere”

Si crea così un’antitesi fra i due linguaggi posti a confronto. Nel video sono due piedi maschili, che calzano scarpe nere con i lacci, all’inglese, quelle portate dagli uomini d’affari, che calpestano la città con la loro forza. Un’idea di città ideale, archetipica alla Poussin. Sopra le scarpe si intravvedono un paio di pantaloni grigi: una sorta di divisa dell’uomo di potere. Il potere, quello senza colore e senza forma, che schiaccia, seppellisce, soffoca. La tentata moralizzazione dello spazio, alla Poussin appunto, è assai vicina a quella dell’arte a cui Fontenla è profondamente interessata.

Ancora una volta si torna al progetto di vita dell’emigrante: uomo-donna-artista, alle sue valige piene di aspettative, ma anche di sogni infranti. Scarpe calzate di nero passano sopra, schiacciano e stordiscono con l’onere, l’arroganza, la grevità del loro peso.

In tutto questo è un riferimento alla nostra quotidianità di “stracomunicazione”, all’informazione malata e chiassosa che ci assilla e ci ammala di ansia e di stress. In un mondo dove ci si fa la guerra, ma dove i compromessi, anche i più dolorosi, sono all’ordine del giorno.

Nessun qualunquismo, anche Trilussa, quasi un secolo fa, arrivava alle stesse conclusioni. Fa parte della storia. Quella storia che si preferisce, forse, non sapere, non ascoltare.

Più semplice sarebbe stato filmare il passo marziale degli stivali dei militari. Ma non sarebbe stato altrettanto efficace. Il potere più pernicioso è quello dell’economia, della politica, non quello delle armi. O meglio le armi sono solo una conseguenza.

Quello di Inés Fontenla è un lavoro controcorrente, realizzato con il garbo e l’entusiasmo che le sono soliti. È un modo il suo di sdegnarsi, di dire anche dei “no” attraverso l’impegno, la forza, l’autorevolezza del verbo che l’arte possiede quando è veramente tale.

Angela Madesani